痛症治疗,分清部位归经,六纲活用(一)

导读:中医从古到今对疼痛的认识都比较直观,主要指症状(自我感觉)而言,常把身体内外产生的一种难以忍受的苦楚称作疼痛,虽然疼痛有各种不同的证型,但它们通称为痛证。

针灸治疗疼痛优势明显,除各种急性疼痛外,临床主要用于急性组织损伤消退后的持续疼痛,或反复发作的慢性疼痛,多见于某脏器或某一处软组织慢性劳损性疾病。程莘农院士强调这些慢性疼痛多数本身就是主症,也是一种疾病,如关节痛、颈肩痛、腰腿痛、三叉神经痛、偏头痛等,但不能把慢性疼痛简单地看作是其他疾病的症状。

疼痛有寒热虚实之分,如《证治准绳·杂病》所说:“暴痛多实,久痛多虚,高者抑之,郁者开之,血热者凉血,气虚者补气,不可专以苦寒泻火为事。”临床治疗时,应根据不同的病因采取相应的治疗,才能收到事半功倍之效。

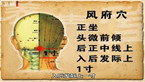

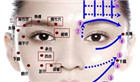

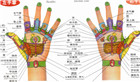

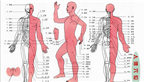

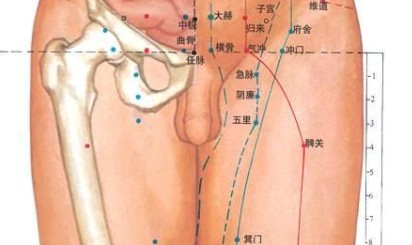

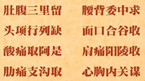

(一) 分清部位诊治时应首先根据疼痛部位判断属于哪一个经络或脏腑。“经络所通,病候所在,主治所及”,各经脉病候与其经脉循行特点密切相关。只有熟记经络循行,认清病候归经,才能够准确的进行经络辨证,辨别归经。通过分析,判断病在何经、何脏(腑),据此进行处方配穴,或针或灸,或补或泻。进行经络辨证时,除应重视十二经病候规律外,还应注意经脉循行部位或所支配部位的病变,尤其是局部的疼痛、麻木等感觉变化和拘挛、屈伸活动转侧受限等功能障碍症状,如脾经通过腹部,故腹部胀满疼痛属脾,多取三阴交;前头痛多取百会;偏头痛多取风池;头顶痛多取涌泉等,都是依据经脉循行路线进行经络辨证。

王焘《外台秘要》曰:“头项背痛,随身痛即灸,不在正穴也”。对于疼痛,程莘农院士按照“诊病之处即是治病之处”的规律,常常采用压痛选穴法,以压痛点作为针刺的治疗点,分穴位压痛选穴和非穴位压痛选穴,前者常用的有募穴、背俞穴以及四肢的穴位;后者又称阿是穴压痛选穴,广泛用于扭伤、痹证、落枕等病,如牙痛近取颊车、下关,远取合谷、内庭。

(二) 判断虚实

疼痛施行治疗时仅停留在病位的辨别是不够的,还必须进一步辨别其性质,从而与以虚者补之、实者泻之的不同治疗。导致疼痛的病理因素很多,但它们都有一个共同的病理基础,即“不通则痛”和“不荣则痛”,前者为实痛,后者为虚痛。因此,诊治痛症时应详判虚实,多从以下九方面辨别虚实:

①痛而胀闭者多实,不胀不闭者多虚。

②拒按者多实,喜按者多虚。

③喜寒者多实,喜热者多虚。

④饱则甚者多实,饥则甚者多虚。

⑤脉实气粗者多实,脉虚气少者多虚。

⑥新病年壮者多实,久病年衰者多虚。

⑦痛剧而坚,一定不移者多实,痛徐而缓,莫得其处者多虚。

⑧痛在脏腑中,有物有滞者多实,痛在腔胁而牵连腰背者,无胀无滞者多虚。

⑨补而不效者多实,攻而加剧者多虚。

这就要求医者必须在对患者病情虚实掌握的基础上,选用适当的或善补或善泻的穴位,并相应施用补泻手法以加强补泻的效应,才能得到最佳的补泻效果。

《千金要方》曰:“凡用针之法,以补泻为先”。判别虚实是补泻效果的最基本因素,选穴与应用补泻手法是在这个基础上展开发挥的,但这三个因素都是任何一个能单独决定补泻的效果,而且任何一个因素都能影响另外的两个因素。疼痛所在部位的腧穴,是决定针刺浅深的基础,病情虚实是决定针刺浅深的关键,对于顽证、痛证如针刺反应不够强,就需加大刺激,要依患者的年龄、体质决定。对于腹腰、四肢内侧等疼痛,腧穴刺之宜深,头面、胸背、四肢外侧等疼痛,腧穴刺之宜浅。

针刺得气后,依据病性及患者体质,施以适当的补泻手法,对于气血虚弱,身体羸弱诸虚病证,施用补法,以鼓舞人体正气,使某种低下的功能恢复旺盛的作用;而对于高热疼痛,邪气亢盛诸实病证,则用泻法,以使某种亢进的功能趋于正常。除常用的捻转补泻法、提插补泻法、平补平泻法外,针刺特定的穴位如足三里、气海、关元、肾俞等穴为补;而针刺十宣、中极、委中、曲泽等穴为泻,所以针刺时正确地选用腧穴,也是实现针灸虚实补泻的一个重要方面。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)