我们身体中的痰饮都是怎么来的?

导读:痰饮是人体水液代谢障碍所形成的病理产物,一般以较稠浊者称为痰,清稀者称为饮。痰可分有形之痰和无形之痰。有形之痰指视之可见、闻之有声的痰液,如咳嗽吐痰、喉中痰鸣等,或触之有形的痰核。无形之痰指只见其征象,不见其形质,但以治痰的方法有效。

痰饮

痰饮是人体水液代谢障碍所形成的病理产物,一般以较稠浊者称为痰,清稀者称为饮。痰可分有形之痰和无形之痰。有形之痰指视之可见、闻之有声的痰液,如咳嗽吐痰、喉中痰鸣等,或触之有形的痰核。无形之痰指只见其征象,不见其形质,但以治痰的方法有效。如眩晕、癫狂、痴呆等病症。

痰饮的形成,多与外感六淫、七情内伤或饮食不节等导致脏腑机能失调,气化不利,水液代谢障碍,水液停聚而形成。由于肺、脾、肾、肝及三焦等对水液代谢起重要作用,故痰饮的形成,多与肺、脾、肾、肝及三焦的机能失常密切相关。如肺失宣降,津液不布,水道不利,则聚水而生痰饮;脾失健运,水湿内生,可以凝聚生痰饮;肾阳不足,水液不得蒸化,也可停而化生痰饮;肝失疏泄,气机郁滞,津液停积而为痰饮;三焦水道不利,津液失布,亦能聚水生痰饮。同时痰饮的形成还与某些外感或内伤因素直接相关,如外感湿邪,留滞体内;火邪伤人,煎浊津液;或嗜食肥甘厚味,导致湿浊内生;七情内伤,气郁水停;血行瘀滞,水液不行等等,均可导致痰饮的生成。所以,凡与津液代谢密切相关的脏腑功能失调,以及对津液代谢有影响的致病因素,均可以导致痰饮的形成。 痰饮有哪些致病特点呢?痰饮一旦产生可随气流窜全身,或停积局部,外而经络、肌肤、筋骨,内而脏腑,全身各处,无处不到,从而产生各种不同的病变。正如《杂病源流犀烛·痰饮源流》中记载:“其为物则流动不测,故其为害,上至崩顶,下至涌泉,随气升降,周身内外皆到,五脏六腑俱有。”

痰饮致病,阻滞气血运行,痰饮为有形实邪,可随气流行,或停滞于经脉,或留滞于脏腑,阻滞气机,妨碍血行。若流注经络,则致经络阻滞,气血运行不畅,出现肢体麻本、屈伸不利,甚则半身不遂。若结于局部,则形成瘰疬痰核、阴疽流注等。若留滞于脏腑,则阻滞脏腑气机,使脏腑气机失常。如痰饮阻肺,肺失宣降,则见胸闷气喘、咳嗽吐痰等;痰饮停胃,胃失和降,则见恶心呕吐篓;痰浊痹阻心脉,血气运行不畅,可见胸闷心痛等;痰与气结于咽喉,则形成“梅核气”,出现咽中梗阻如有异物,吐之不出,咽之不下,胸膈满闷,善太息等。痰饮可影响水液代谢,痰饮本为水液代谢失常的病理产物,但是痰饮形成之后,可作为致病因素反过来作用于人体进一步影响肺、脾、肾等脏腑的机能活动,影响水液代谢。如痰湿困脾,脾气不升,可致水湿不运;痰饮阻肺,肺失宣降,可致水液不布;痰饮停滞下焦,影响肾气的蒸化,可致水液停蓄。因此,痰饮致病能影响人体水液的输布与排泄,使水液进一步停留于体内,加重水液代谢障碍。

痰饮还易于蒙蔽心神,痰饮为浊物,而心神性清净。故痰浊为病,随气上逆,尤易蒙蔽清窍,扰乱心神,使心神活动失常,出现头晕目眩、精神不振等症,或者痰浊上犯,与风、火相合,蒙蔽心窍,扰乱神明,则出现神昏谵妄,或引起癫、狂、痫等疾病。痰饮还具有致病广泛,变幻多端的特点,痰饮随气流行,内而五脏六腑,外而四肢百骸、肌肤腠理,可停滞而致多种疾病。由于其致病面广,发病部位不一,且又易于兼邪致病,因而在临床上形成的病证繁多,症状表现十分复杂,故有“百病多由痰作祟”之说。痰饮停滞于体内,可挟风、挟热,郁而化火,可化燥伤阴,病势缠绵,病程较长。 那么我们身体中有没有化痰的穴位,哪个穴位化痰作用最好呢? 这个穴位就是足阳明胃经在小腿部的一个穴位,名字叫做“丰隆”。

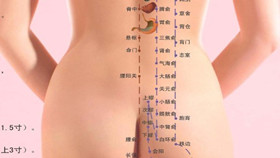

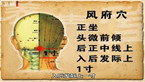

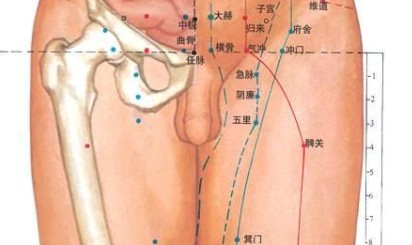

穴位在哪儿呢?首先我们先找到与腘横纹相平的足阳明胃经在髌骨的外下方凹陷处的犊鼻穴,然后再找到与外踝高点水平的,在伸拇指和伸指肌腱之间的解溪穴,两者之间连线的中点,距离胫骨的外侧骨边有两指宽的距离,正好是在胫骨前肌肌肉最丰厚的边缘处,这里就是丰隆穴。我们点这个丰隆穴的方法,拇指放在丰隆穴,食中两指放在胫骨的对侧足太阴脾经的路线上,双手两侧用力点揉,点下去揉动,让这种力量能够在腿的深部相互汇聚在一起,这样点揉持续3—5分钟,做完一侧交替做另外一侧。丰隆穴是足阳明胃经的络穴,有沟通表里两经,即沟通胃经和脾经的作用,因此我们在化痰的时候不仅要通胃,还要健脾,健脾通胃才能够化痰,所以我们需要两侧同时点揉。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)