夏天到了,又痛经了,该如何防?

导读:痛经,指行经前后或月经期,甚至月经后,出现下腹部疼痛、坠胀,伴有腰酸或其他不适,症状严重影响生活质量者,痛经分原发性和继发性两类,其中原发性痛经占90%以上。

伴随着温度的升高,人们的裤子、裙子也原来越短,很多女性的穿着常暴露腹部、腰骶部及腿部。加之空调的普及,多数人在家中吹空调,品各种美味的冰冻食品及可口的碳酸饮料,因此,感受寒邪的人群也日益增长,寒凝血瘀型的痛经女性人群所占比例也日渐庞大。

痛经,指行经前后或月经期,甚至月经后,出现下腹部疼痛、坠胀,伴有腰酸或其他不适,症状严重影响生活质量者,痛经分原发性和继发性两类,其中原发性痛经占90%以上。

对于痛经,古代医家将痛经的辨证分为经前疼痛和经后疼痛两个部分。大部分认为经前疼痛和气滞血瘀有关,经后疼痛是气血虚弱所造成。如《广嗣要语》中记载:“先期者,血热……过期者,血虚……经水紫黑色及有块者,血热……若见肾肝脉迟微,小腹冷痛者,属寒……将行而作疼者,血实气滞……行后而作疼者,气血俱虚……”。《内府秘传经验女科》一书中写道:“经前作痛为血积,经后痛为血虚……作痛行经气血滞,行过作痛血气虚……”又如《医宗金鉴·妇科心法要诀》中提到:“腹痛经后气血弱,痛在经前气血凝,气滞腹胀血滞痛,更审虚实寒热情。”其中明确指出痛经有虚实寒热等不同病因,在经前即出现疼痛多为气血凝滞的实证,在经后出现的疼痛多为气血虚弱引起。

现代中医认为,痛经的病因较多,有生活所伤、情志不和、六淫为害等等,痛经的病位在冲任与胞宫,其发生与冲任、胞宫的周期性生理变化密切相关。痛经的病因病机可概括为“不荣则痛”“不通则痛”,其证重在明辨虚实寒热。痛经的治疗原则,应根据证候的不同,以止痛为核心,以调理胞宫、冲任气血为主。经期重在调血止痛以治标,平素应辨证求因以治本。

现代中医主要将痛经分为了五个中医证型,分别为寒凝血瘀证、气滞血瘀证、湿热蕴结证、气血虚弱证、肝肾亏损证。其中寒凝血瘀证、气滞血瘀证、湿热蕴结证为“不通则痛”的实证,气血虚弱证、肝肾亏损证为“不荣则痛”的虚证。

寒凝血瘀型痛经主要是由于寒客冲任,血为寒凝,瘀滞冲任,气血运行不畅,经行之际,气血下注冲任,胞脉气血壅滞,“不通则痛”,所以痛经发作;寒客冲任,血为寒凝,所以表现出经血量少,色黯有块;寒伤阳气,阳气不能敷布,故畏寒肢冷,面色青白。舌黯,苔白,脉沉紧,都是寒凝血瘀之征,所以寒凝血瘀型痛经的女性通常会表现为经前或经期小腹冷痛拒按,得热则痛减,经血量少,色黯有块,畏寒肢冷,面色青白,舌黯,苔白,脉沉紧灯症状。

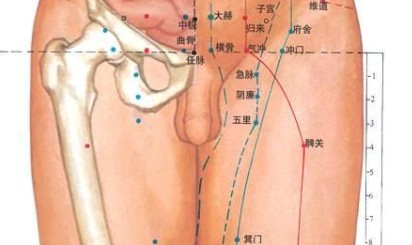

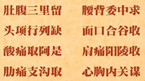

夏天遇到寒凝血瘀型痛经该怎么办呢?可以试试八髎穴。

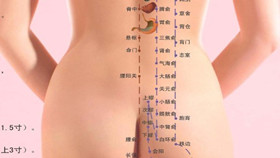

八髎穴,顾名思义,有八个穴位。八髎穴位于 1、2、3、4 骶后孔中,至上而下分别为上髎穴、次髎穴、中髎穴、下髎穴,分布在骶正中嵴两侧共 4 对八穴,故称八髎穴,归属足太阳膀胱经腧穴。《素问·骨空论》记载:“腰痛不可以转摇,急引阴卵,刺八髎与痛上,八髎在腰尻分间”,腰尻分间恰好是在腰骶部经外奇穴之十七椎穴与会阳穴之间,邻近胞宫,且督脉、任脉,冲脉皆起于胞中,而胞中又能起到调和阴阳,调理气血,助胞宫之代谢,两者相互关联影响。对八髎穴进行针刺、艾灸恰好从外而内的调理胞宫,调补冲任、调经理气、行血散瘀之功效。

对于寒凝血瘀型的痛经可以在八髎穴进行艾灸。通过艾火的热力渗透肌肤,可以温通经络,行气活血,祛湿逐寒以达到温经止痛的作用。具体操作时可以选择大型的艾灸盒置于穴位上施灸,也可以用雀啄灸,温和灸(前几期推文都有介绍,大家可以自行查找相关推文介绍),时间以30-40分钟为宜。

夏天是女性痛经高发期,女性朋友门还是要少吃寒凉食品,少吹空调,注意保暖。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)