学员分享:重新认识“心”

导读:对于五脏之心的讲解,程老师在介绍了心的解剖结构、生理状态、病理现象之后,提出了心手少阴之脉与现代心血管循环的密切联系,包括冠脉循环、肺循环、体循环。是的,不是与心脏的联系,而是与一个系统的联系!

程老师的直播课,又超过2个小时了!

从2020年传承班第一季公开课double课时,到中医学基础直播超过2个小时,程老师的网课总是干货满满。整节课听下来,烧脑并过瘾!

在中医学基础的课程开始前,程老师曾预告说,中医学基础的课程会从经络体系的框架入手讲解,深挖古人的经络观,结合现代解剖、生理等学科知识,多维度认识经络,深化理论体系以指导临床治疗。

对于中医纯小白,是一个以朴素学术观学习中医的机会,而中医医生或学生,将会对中医基础理论有一个新的认识。中医经络体系与现代解剖、生理的结合,是多年来的热门主题,更是每一位中医初学者的疑点难点。在以往的学习中我们知道,中医的五脏包含了现代医学的实体器官,有对应的腑及其征象的五华、五体,这是古人成百上千年经验的总结和智慧的结晶。但是古人如何总结出这些结论的?

肺与大肠相表里,心与小肠相表里,就只是生理状态的经络巡行路线对应关系、特定病理状态有体现吗?经络体系常用经脉巡行诊疾治病,那么内应脏腑的经别巡行有何意义?古代解剖与现代解剖都是所见即所得地认识人体,除了探查手段的时代进步和理论体系的不同,对人体的朴素直观认知应该有很多重叠的地方,对于经络体系的认识,包含且不限于神经和血管,那么这个“不限于”都有什么呢?多年的疑问,没有真正得到过解答,逐渐沉藏在心底。程老师的中医基础理论课程,唤起了我雪藏心底的疑问。进入第四讲藏象学说,程老师提出中医理论指导下的五脏有三个内涵,一是实体解剖器官,二是包含了这个“脏”生理、病理的综合性功能单位,三是经络系统包括经脉、经别、络脉、经筋、皮部在内。三个内涵相辅相成,融为一体,尤其经络系统是三者结合统一的根基。 下面,重点来了,敲黑板!

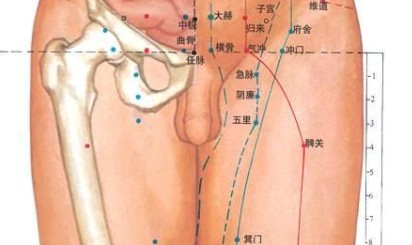

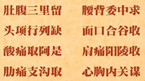

《灵枢•经脉第十》心手少阴之脉的经脉巡行写道:“心手少阴之脉,起于心中,出属心系,下膈络小肠;其支者,从心系上挟咽,系目系;其直者,复从心系却上肺,下出腋下,下循臑内后廉,行太阴心主之后,下肘内,循臂内后廉,抵掌后锐骨之端,入掌内后廉,循小指之内,出其端。”

“心手少阴之脉,起于心中,出属心系”在讲心本身的供血体系,即冠脉循环;“其支者,复从心系,却上肺”描述的是肺循环气体交换;“下膈,络小肠”、“其支者,从心系,上挟咽,系目系”以及小肠手太阳之脉“络心,循咽,下膈,抵胃属小肠”讲的是动脉血、毛细血管网、静脉血的体循环。原来,古人早就认识到了血液循环的规律,只是囿于当时基础学科以及科技水平的有限,古人将其对人体解剖结构的认识以朴素的形式记录了下来。当我们不知道古人的认知层面时,对于古人智慧的理解层面也在一定程度上有局限性,认为“心”即“心脏”、手少阴心经的内外巡行,可以理解体表看得到的经脉线路,却不理解体内看不到的“内应”。现在我们看到,古人早已认识人体的血液循环系统,“内应”有其客观物质基础,不是想象、不是玄机,古人的诊断和治疗也必定建立在这个生理认知的基础上。当我们带着这样更为开放的角度重读经典医书,我们的诊疗思路将更为开阔和灵活,可以更深刻的认识心手少阴之脉。

古人的话一直在那里,程老师和我们看到的是一样的,又是不一样的!“心神”如何区别于“脑神”?心与心包有哪些内在联系?本课后面,程老师在讲解经典中医条文的基础上,更将现代医学融入进来。大家猜猜看,这次是现代解剖学的那个系统呢?

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)