“胃不和则卧不安”,和胃法在治疗失眠中的重要性

导读:失眠,中医亦称“不寐”、“不得卧”、“目不瞑”,主要表现为入睡困难、夜间易醒、早醒、多梦、日间思睡、注意力不集中等,是临床常见的睡眠问题之一。而长时间的失眠不仅会影响患者的情绪和学习、工作,还可能导致其他疾病。

失眠,中医亦称“不寐”、“不得卧”、“目不瞑”,主要表现为入睡困难、夜间易醒、早醒、多梦、日间思睡、注意力不集中等,是临床常见的睡眠问题之一。而长时间的失眠不仅会影响患者的情绪和学习、工作,还可能导致其他疾病。

《灵枢·营卫生会》中指出:“饮食水谷进入人体,由脾胃腐熟运化化生营卫精微,传输于肺,再通过肺布达五脏,营卫周身,若脾胃功能正常,则‘气血盛,肌肉滑,气道通,昼精而夜瞑’。”可见,从脾胃论治失眠也是中医治疗失眠的一个重要思路。

古代文献对脾胃理论与失眠相关性的认识有:

《张氏医通·不得卧》中记述到:“脉数滑有力不眠者,中有宿食痰火,此为胃不和则卧不安也。”

《症因脉治》曰:“胸前满闷,不思饮食,嗳气吞酸,恶心呕吐,或头眩眼黑,睡则气逆,此胃不和卧不安之症也。”

《类证治裁·不寐》曰:“思虑伤脾,脾血亏损,经年不寐。”

《脾胃论》中也记载:“既脾胃气衰,元气不足,而心火独盛。”

《张聿青医案》曰:“胃为中枢,升降阴阳,于此交通,心火府宅坎中,肾水上注离内,此坎离之既济也。水火不济,不能成寐,人尽知之。不知水火不济,非水火不欲济也,有阻我水火相交之道者,中枢是也。”

临床常见的脾胃功能失调的病因较多,如饮食不节,耗损脾胃;外感六淫之邪,直中中焦;或劳思忧虑,七情所犯,情志不遂,肝郁克脾;或长年久病,滥用药物以致脾胃虚劳;或久病之体变生他病,损及后天脾胃,均可以导致失眠。因此,从“调和脾胃”的思路治疗失眠是中医治疗失眠的重要思路,脾胃失和导致的不寐当以“和胃”为主。

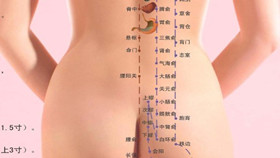

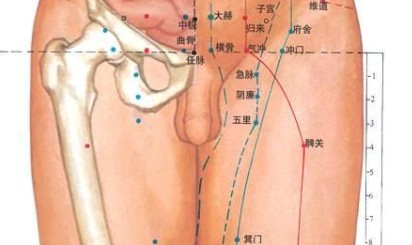

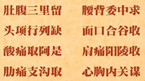

在这里我们给大家提供几个常用的调和脾胃的穴位:

中脘,胃之募穴,八会穴之一,腑会,也是任脉与手太阳、少阳、足阳明经的交会穴,具有调理中焦,升清降浊的功效,治疗胃痛、呕吐、吞酸、腹胀等。

足三里是足阳明经的合穴,合治内腑,“主逆气而泻”,“肚腹三里留”,故可通降胃气,是脾胃病的要穴,主治呕吐、胃痛、噎膈、腹胀、纳差等。

内关是手厥阴心包经的络穴,八脉交会穴之一,通阴维脉,手厥阴经脉下膈络三焦,阴维脉主一身之里,其是动所生病中有“苦心痛”。内关有宣通上下两焦气机的作用,解心郁,清胸胁热,不仅可治疗心痛、心悸,更可治疗胃痛、呕吐等胃病。

公孙也为八脉交会穴之一,通于冲脉,主治胃痛、呕吐等功能,内关与公孙同用,可治疗胃心胸等方面的疾病。

脾俞、胃俞分别为脾胃的背俞穴,可健脾和胃,降逆止痛。胃俞与中脘同用,属俞募配穴,治疗胃脘痛具有良好效果。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)