眩晕发作,如何缓解

导读:中医认为,眩晕发生的病因病机十分复杂,古代医家对此也都有各自不同的看法。综合古今诸家阐述,其病因病机不外乎气、血、痰、火、虚、瘀,即我们常说的“无痰不作眩,无虚不作眩,无风不作眩以及无火不作眩。”

眩晕是指视物昏花旋转,如坐舟车之状,严重者张目即觉天旋地转,不能站立,胸中上泛呕恶,甚或仆倒。临床中病人所描述的头晕、头昏、头眩都属于眩晕的范畴,但三者之间还有一点小区别。头晕多呈间歇性发作,体位改变或剧烈运动后易发;头昏发作可持续性,整日昏沉多寐;头眩则表现为天旋地转、头重脚轻、无法站立、视物模糊等。

眩晕多发生于中老年人,现代医学认为其发作多与颈源性、脑源性、耳源性、心源性等因素有关,同时与血压过高过低、低血糖、贫血等因素也有关。

中医认为,眩晕发生的病因病机十分复杂,古代医家对此也都有各自不同的看法。综合古今诸家阐述,其病因病机不外乎气、血、痰、火、虚、瘀,即我们常说的“无痰不作眩,无虚不作眩,无风不作眩以及无火不作眩。”但眩晕大多是几个证型相互兼加发作的,病因非常复杂。

临床中常见的眩晕类型有以下几种头晕头目胀痛,行走不稳如打漂,急躁易怒,面赤耳鸣,少寐多梦,口干口苦,舌红苔黄,脉弦多为肝阳上亢眩晕。多由于平素阳盛火旺,肝阳上亢,或常有郁闷恼怒,气郁化火,导致肝阳上亢所致。

头晕而双目干涩,手足心热,心悸盗汗,肌肉跳动,甚则肢颤,舌红少苔或无苔多为阴虚阳亢眩晕。多由平素肾阴不足,或热病久病伤阴,阴津不足,水不涵木,阴虚为主,肝阳上亢为标,瘦人多见。

头晕眼花,面色不华,气短乏力,冷汗自出,虚劳虚烦不得眠,纳少便溏或便无力,舌淡苔薄白,脉细弱为气血不足。劳心劳力太过,大病大失血之后易发。

饮食劳逸不节等因素损伤脾胃,脾虚则痰湿内阻,清阳不升,浊阴不降,在上可表现为眩晕,头蒙如裹,胸闷呕恶,神疲困倦舌胖苔白腻,脉濡滑,为痰湿中阻。

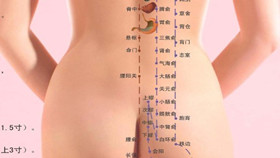

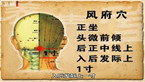

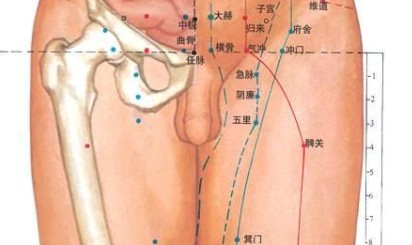

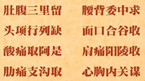

对于眩晕实证的治疗,以平肝潜阳,化痰定眩为主,主穴选择百会、风池、内关、太冲。百会穴位于巅顶,可清利脑窍而定眩;风池位于头部,局部取穴,疏调头部气机;太冲为肝之原穴,可平肝潜阳;内关为八脉交会穴,通阴维脉,可宽胸理气,和中化痰止呕,与太冲配伍,同名经配穴,加强平肝之功。

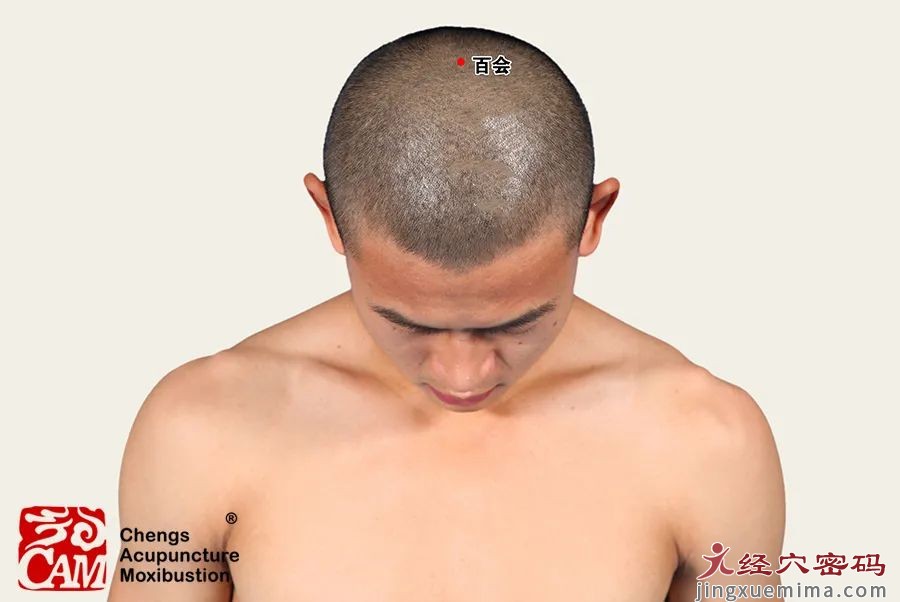

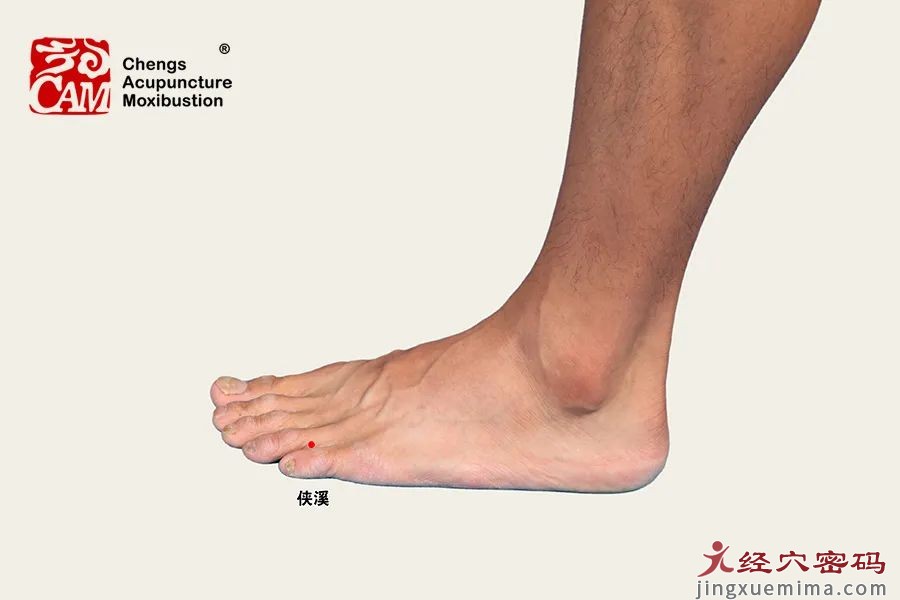

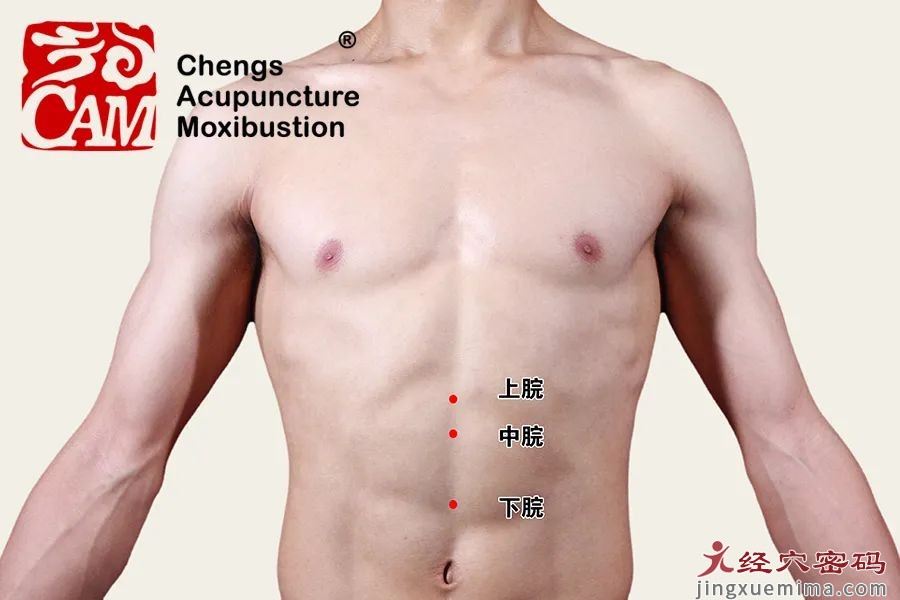

若肝阳上亢,可配伍行间、侠溪、太溪,痰湿中阻可配伍中脘、丰隆、阴陵泉。

对于眩晕虚证的治疗,多以益气养血、补肾益精为主。主穴选择百会、风池、肝俞、肾俞、足三里。风池位于头部,局部取穴,疏调头部气机;百会穴补法可升提气血,二穴配合以充养脑髓而缓急治标;肝俞、肾俞滋补肝肾、养血益精、培元固本以治本;足三里补益气血。

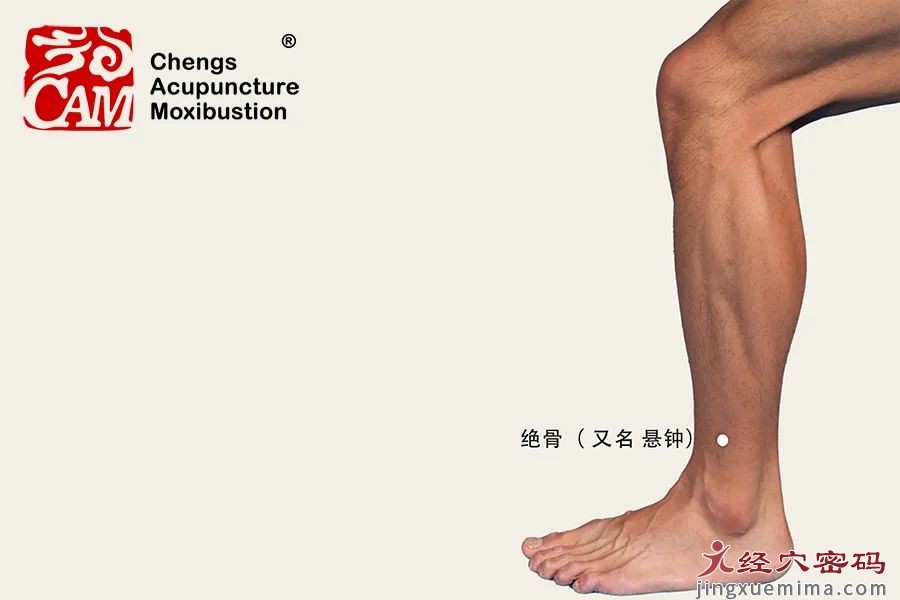

若肾精亏虚,可配伍志室、悬钟、三阴交;

气血不足可配伍气海、脾俞、胃俞。临床中我们还多用帽状腱膜松解术以及枕下弓松解术,改善脑部循环,椎基底动脉调整,使头部供血、供氧增加,以改善症状。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)