脾胃湿热、脾胃虚寒,这些中医证型到底是什么意思?

导读:对脾胃问题而言,甚至对大多数脏腑问题而言,我们重药轻针的思想,我们重脏腑轻经络的习惯,让我们在健康之路上走了不少弯路。

脾主运化,其气主升,胃主受纳,以和降为顺。湿热蕴结中焦,纳运失司,升降失常,故脘腹痞闷,纳呆呕恶;热势急迫,且湿又为阴邪,易阻气机,故便溏而不爽。脾主肌肉四肢,湿性重着,脾为湿困,流注肢体,故肢体困重。湿遏热伏,郁蒸于内,故身热不扬,汗出不解,口渴多饮,小便短黄。湿热蕴结脾胃,熏蒸肝胆,疏泄失权,胆汁不循常道而外溢肌肤,则见身目鲜黄,皮肤发痒。舌质红,苔黄腻,脉濡数,为湿热内蕴之征。

相信大家经常问的,或是真正想问的是:脾胃湿热,我应该吃点什么?或是我应该吃点什么药调理?对吧!对脾胃问题而言,甚至对大多数脏腑问题而言,我们重药轻针的思想,我们重脏腑轻经络的习惯,让我们在健康之路上走了不少弯路。试想一下,脾胃已经出了问题,而药物又作用于脾胃,在治疗的同时,会不会出现杀敌一千而自损八百的情况?

如果我们可以通过经络,引邪外出,激发自身功能,是不是可以事半而功倍,减少自身损耗,至少可以缩短病程(或是症状减轻后调养恢复的时间)。

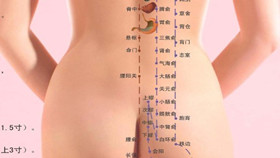

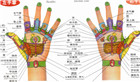

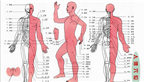

回到教科书里提到的病机,涉及脾、胃、大小肠、肝、胆多个脏腑,那么在相关经脉上则会有反应,特别是湿性重浊,特别容易在腹部、盆腔、下肢出现症状,因此,我们不能只关注于脾胃等脏腑,而要关注于相关的经脉,特别是远端的穴位变化,这些也是主要的刺激部位。

下面就给出一些常用的穴位,可以通过穴位刺血或刮痧的方法快速缓解症状。

1 曲泉、血海、百虫窝

这是膝内三角,涉及脾经肝经的穴位,此处刮痧刺血拔罐,不仅利脾胃湿热,还可以防止或兼顾阴部(膀胱及前阴)的湿热下注症状。

这是足趾部的三个穴位,分别是肝经、胃经和胆经的井穴,可以刺血泄热,对于祛经脉之热很有效,特别是症状出在头面部的症状,例如口舌生疮,口气重口苦等。

3 尺泽、曲泽、曲池

就是肘窝处,此处可拍击出痧。此处血管丰富而表浅,对应于中焦,强刺激可泄脾胃中焦之热,又可以通畅中焦气机。

4 足三里、上巨虚、下巨虚

这是胃经小腿部的三个穴位,为胃、大肠、小肠的下合穴,刮痧可通胃泄热。

脾胃虚寒是消化不良的一种常见类型。有些脾胃虚寒的人经常会服用香砂养胃丸,香砂养胃丸具有温中和胃的功效,对于温补中焦的脾胃阳气,提升运化能力非常有帮助。

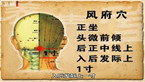

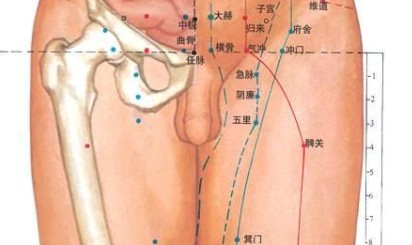

但是有些人脾胃的寒气过重,吃香砂养胃丸效果往往不太明显,这里告诉大家一个穴位,就是中脘穴。这个穴的位置在胸骨末端变粗的位置到肚脐之间,取中点处。

摩热中脘穴的方法是先将双手搓热,停放在中脘穴处,然后在原地摩动,注意频率要快,范围要小,不要向下用力,而是快速在穴区表皮摩动,直到感觉穴位处发热,并且热力逐渐向下渗透为止。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)